2021-1-29

「グンフー(功夫)な人になりたい」と思ったことを思い出した。

グンフーと聞いたら、ブルース・リーやジャッキー・チェンなど香港の武術映画をきっと思い出すと思う。

もちろんぼくも大好きで、あしたのジョーとブルース・リーが自分のアイデンティティだと十代のころから言っている。

なぜそれほど惹かれたのか…それはなぜだったのか…歳を重ねることでわかってきた。

「あしたのジョー、ブルース・リーから、ぼくは“哲学”を学んだ」ということだ。

それを教えてくれたのがまずブルース・リーだった。

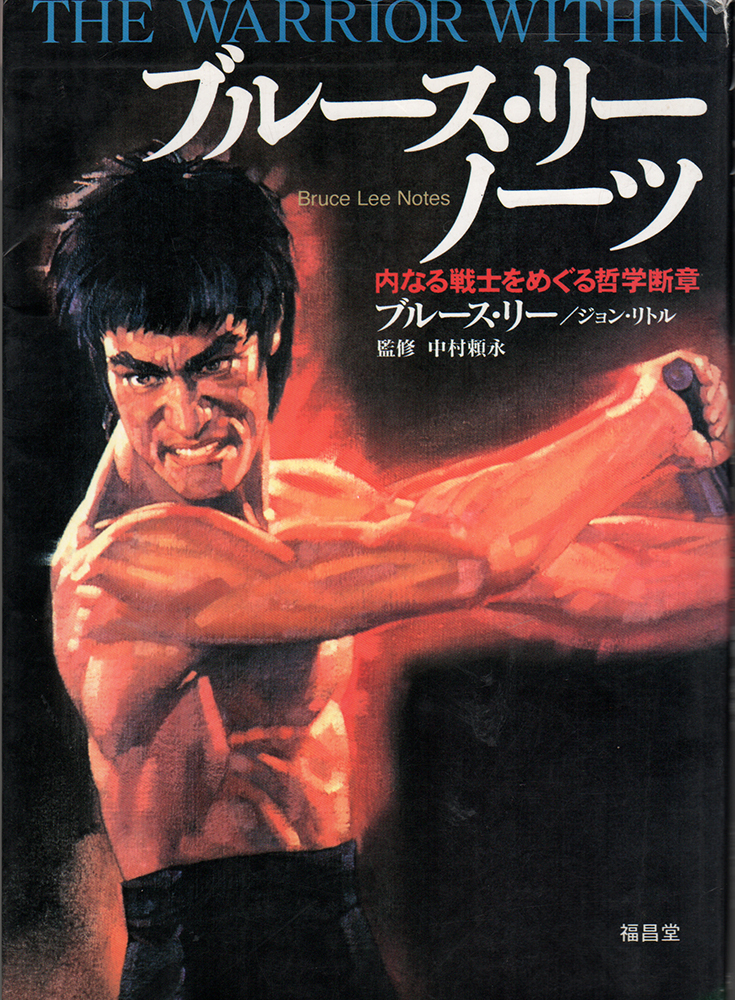

ブルース・リーの一冊の本に書かれていた言葉。

ブルース・リーは「ブルース・リー ノーツ」という本の中でこう言っている。

「グンフーとは、ひとつの哲学である。道教と仏教の哲学では必須の部分となっている。

それは逆境に対する理想、すなわち、少しかがんでから飛び上がること、すべての物事に対して忍耐できること、人生における失敗と教訓を利すること、である。

これらは、グンフーという芸術の多面性を示し、グンフーは自分自身の在り方のみならず、生き方を教えてくれる」(ブルース・リー ノーツ)

そうなんだ。つまりグンフーとは戦闘的な言葉ではなく、自分自身の生命をを極める道のり、職種に関係なく可能性を追い求めて行くということではないか。

ブルース・リーの言葉にこういったものがある。

「流れる水は決して腐敗しない。だからただ“流れ続け”なくてはならない」

そう、水たまりは澱んでいくが、流れ続ける沢や川はは決して澱まない…まさに哲学。

そしてもうひとつ、ブルース・リーの好きな言葉(哲学)を書いておく。

「心を空にしなさい。水のように、継体や形を無くしなさい。

水をカップに入れると、カップになる。

水をボトルに入れると、ボトルになる。

水をティーポットに入れると、ティーポットになる。

水は流れることができ、衝突することもできる。

水になりなさい。わが友よ」

形に囚われないで生きなさいというこの言葉は、今も自分の考えの土台となっている。

ブルース・リー ノーツに出会ったころ、ぼくはいろんなスポーツ選手を取材していた。

ボクシングの世界チャンピオン、世界選手権7連覇の空手家、チョモランマやK2に無酸素で登頂した登山家、100メートルを10秒切るランナー、マラソンや柔道のメダリスト…

そういった選手たちに会ったとき、無条件にぼくの中から「尊敬」の感情が湧き出てきていた。

まだ取材で話を聞く前、挨拶したその瞬間にその感情が湧き出てくるのだ。

それはたとえば世界チャンピオンと知らずに、街ですれ違った瞬間でもその感情は同じように湧き出てくる、そういった身体から放たれる威厳のオーラ。

それが「何」だったのか、このブルース・リー ノーツが自分の中の答えを導いてくれた。

「生命力の強さ」。

生きているものは、「生命力の強さ」を持つものに対して、無条件に尊敬するということ。

まさにそれは「生きる」とは何なにかという問いかけだった。

「死」があるから「生」は存在する。

「死」を感じないでの日々をなんとなく生きているものは、本当は「生きていない」ということであり、生きてもないのに歳を重ね死んでいくだけの一生になっていく。

この世に「絶対」は一つだけしか存在しない。

その一つとは「生き物は必ず死ぬ」ということだ。

グンフーな生き方とは、流れる水のように、死ぬまで自分の生命の可能性をどこまでも前へ前へと進み続ける強さ。その中で死ぬまでにどこまで行けるかといった生き方。

自分は生きていると実感できる生命力の強さ。

自分もそういう生き方をしたいと感じ、「功夫(グンフー)な人になりたい」とぼくは思ったのだ。

ここ14年以上、大学でちばてつや先生の近くで仕事をさせてもらっている。

ちばてつや先生は間違いなく「グンフーな人」だ。

話していると、「それは何?」「どういうこと?」「凄いね!」と、つねに謙虚に「知りたい」を求めて聞いてくる。

その「知る」ということが「生きる」の根底にあり、そしてそれが生命を持った作品として生まれるといった本物の創造者の凄さをビシビシと感じている。。

生きている自分の創造の答えを求めようとする生命力。

だがそこで見えた答えは、他のひとたちに答えとして押しつけない。

「ぼくはそう思うよ」と断定は決してしないで、答えはそれぞれ自分で考え想像した先に見えるものだと教えてくれる。

そんなちば先生が描いた「あしたのジョー」だからこそ、ぼくは自分のアイデンティティと思うまで、自分の中の生命の根源が揺さぶられたのだと思う。

なぜ「あしたのジョー」からぼくは“哲学”を学んだのか少し書いておく。

あしたのジョーはリアルに週刊少年マガジンに1967年12月15日に連載が始まったときから読み始め、とにかく夢中になっていった。

そのときぼくは10歳の小学生だった。

本来、子供というのはまさにジャンプのテーマでもある「友情」「努力」「勝利」に心躍らされるはずなのだ。

鬼滅の刃など、まさにその典型のマンガで、今でも少年誌の王道のテーマなはずだ。

だが、あしたのジョーは違った。

一番わかりやすい例えが、主人公の矢吹ジョーはライバルに一度の勝っていない。

ライバルと言える登場人物は、力石徹、カーロス・リベラ、ホセ・メンドーサなのだが、その三人から勝利は得ていない。

少年誌で主人公がライバルに勝利をすることのないなど、本来はあり得ない設定だというのに、「あしたのジョー」から自分の人生の道しるべになるべく衝撃を受け、その思いがそれからの人生の歩む土台となった。

生きるとは、勝利などではなく、その道を駆け抜けなければ生きた感覚を得られない、その生きるテンションの高さこそが大事だと感じさせてくれた。

それは面白いマンガというのを通り越した、読むことでなぜあそこまで身体が沸々と音を立ててざわつきはじめ、ガリガリと藻掻くように前へ、上へと感情が騒ぎ始めたのか。

何か、矢吹ジョーと同じ感情、同じテンション、同じ領域に行きたいといった思い。

それは、その矢吹ジョーを生み出した、ちばてつや先生の感情であり、テンションであり領域なのだと思う。

矢吹ジョーのラストシーンなど、「生きた」証としての燃え尽きた最後に見せる微笑みがある。

そこには答えではなく「哲学」がそこにある。

哲学には答えはない。

そこにあるとしたら求める「考える」で身体の中から沸々と湧き出るような生命の鼓動。

「グンフー(功夫)な人になりたい」というのは、生命を感じる…死ぬまで「感情」、「テンション」「領域」を求めて流れ続ける生き方。

それは自分だけの答えのために生きる「哲学」だとぼくは思っている。